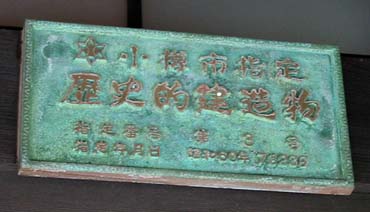

| 2007年07月16日 浅草橋の観光案内所へやってきています 目的の物は すぐにみつかったよん。 今回手にいれておきたかったものは こちらです  貴賓館(旧青山別邸)のパンフと入館割引チケットね 貴賓館(旧青山別邸)のパンフと入館割引チケットねこれを手にいれると入館料金が10%引きになるんです 大人料金が適用になる僕らならば 先に立ち寄れば 100円安く入館できちゃうってわけさ ほんで この割引券を手にすることができたならば 小樽水族館とかがある祝津地域へと移動です。 水族館方面へならば大抵の大きな道路を走ってくれば青看板などで案内表示があるので これに従って進んでくれば自ずと祝津地域まで連れていってくれますよ ほんで 無事に祝津地域のあたりまでやってくることができたならば 道路沿いにこういった立て看板を見つけることができるはず・・・。  大きい看板だからすぐ判るよ 大きい看板だからすぐ判るよ名の知れた見学施設が建っている場所にしては ちょっと細道だなぁ・・・・ って感じの道路を奥へ進んでゆくと目指す貴賓館(旧青山別邸)が見えてくる。 建物には専用駐車場の用意もあるのですが これについては文末に改めて紹介するので ここでは割愛ね。 車を降りてすぐ 僕らの目の前には 貴賓館の門壁が どんっ! っと迎えてくれてます  おぉ ∩( ̄□ ̄∩;) これだけでも格好いいぞ! おぉ ∩( ̄□ ̄∩;) これだけでも格好いいぞ!小樽貴賓館( にしん御殿 旧青山別邸 ) 小樽市祝津3丁目63番 0134-24-0024 公式サイト: http://www.otaru-kihinkan.jp/ 入館料: 大人1000円 / 小学生 500円 営業時間 入館 夏(4月〜10月) 午前9時00分〜午後6時00分 冬(11月〜3月) 午前9時00分〜午後5時00分 レストラン利用は 午前11時00分から 喫茶目的利用は 午前10時00分から ここ小樽にはその昔 鰊漁で財をなした網元が沢山存在しました。 その中でも 茨木家 白鳥家 青山家という網元の隆盛ぶりは永く後世に語り継がれ 『 小樽三大網元 』としてその名を現在に伝え残しています。 そんな大網元のひとつであった 青山家が当時の贅を極めた作りとして建築した建物が小樽の祝津地域に残っているんだ。 今回はこれを見学にきたってわけね (*^◇^*) b さてさて どんな所なんでしょう・・・。 とりあえず 門をくぐって中へと入ってみます ずずず ずいっと・・・・・ (((((o^−^)o  こいつぁ〜すごい! (^^;) こいつぁ〜すごい! (^^;)とりあえず門をくぐって 敷地内へ入ってみたものの ここまではまだ料金負担とか無いらしい・・・。 どこから入館料金かかるんだろうね (´・ω・`) ん? まぁ 進んでゆけば判るだろう いざ いざ! ええと まず最初に ここ小樽貴賓館( 旧青山別邸 )は 純和風建築であり日本が誇る伝統技巧の匠な技が集約されている場所です 僕が思うに 純和風建築自体 「 わび 」 「 さび」 「 静の中に感づる動 」 「 季節感 」 「 趣 」 「 調和 」 「 匠の業 」 などなどといった部分での「 日本の美学 」に卓越した世界だと思っています そして ここは決して城のような巨大建築物では無いけれど そのような純和風建築の美学的な魅力が わんさか詰まっている場所なんだと感じられていますよ。 僕が写真撮りしてきた 幾つかの画像を見るだけでも それらの魅力の一部がお伝え出きているのではないでしょうか・・・? 付け加えておきますが 僕は勿論プロのフォトグラファーでも無いし、 写真の勉強もしたことなんて無い人です。 そんな僕の撮影した画像らが 皆さんに魅力的に見えていたとすれば それらは その場所の持つ力によって、ある種助けられた上で 「 撮らせてもらった写真 」たちでしかないんはずなんです。 こういう場所は 好きですか?  北海道では純和風は難しい・・・・。 北海道では純和風は難しい・・・・。『 難しい・・・ 』と書きました それはなぜ? 上の画像のように 枯れ山水の庭園を造作することは現在でも可能です。 でも その背景に存在する純日本建築の建物までは おいそれとは作れない・・・。 外観のデザインを純和風チックに似せて作るとか 純和風を現代的技術や材料で似せて作ることは勿論可能です でも それはやはり 似ているだけで 本物にはなり得ないですよね・・・。 漆喰塗りの壁で全てを塗り上げている本物の城と コンクリート壁に白いペンキを塗った城の形をした現代建築物では 放つ雰囲気などがやはり異なっていますから・・・。 ※注意: 現代建築が劣っているとか 駄目とか言う意味の話しではありません、念の為そこのところ宜しくお願いします・・・(^^;) なぜ 純和風を極めるのが難しいのかは 上で書いたとおりです でもね ここには その全てがあるんだよ 当時、建設費用にいとめを付けることなく 全国から 銘木・銘石・諸国隋一の腕と評された名巧師達のセンス・技をかき集めて作られた『 本物 』が残されているんです。 何気に通りすぎてしまいそうになる部分の一つ一つに こだわりが残っていることを 是非感じて行って欲しいです。  雨水の跳ね返りを抑える石敷 雨水の跳ね返りを抑える石敷ここだけ見ても 実はすごい・・・。 石種、サイズや形なでが全て揃えられています これを揃えるだけでも 目茶苦茶大変だ (^^;) 勿論木造の建築物も すんごい手間と人出がかかってます まず瓦屋根 北海道には瓦職人が居ませんから これらは全て本土にいる瓦職人らから調達しなくてはいけない。 使用している部材となる材木も 遠くは九州の南端にある屋久島から調達した屋久杉などまで使用されています もちろん これらは全てここまで北前船などを使用し運ばせて作ったものです また これらの部材をあますところなく使用し、素晴らしい建築物を組み上げるのには 山形県の酒田市から総勢50名以上にものぼる宮大工を呼び寄せて建築にあたったのだそうです 実に建設期間は6年半もかかったそうな。 いったい どれくらいのお金持ちだったんでしょうねぇ・・・。 ちなみに ここはお客さまをお迎えしては、もてなしたり一緒に遊ぶために作ったんだそうです 遊び方も豪快ですね 本当に どんな人達だったんでしょう 当時の大網元の方々って・・・ 是非にでも (^^;) 友達になりたかった・・・。 あとね 本宅が もう少し海よりの別な場所に建っていたんだそうです んで そっちは移築されておりまして 現在は『 北海道開拓の村 』で永久保存扱いだそうですよ ( ■北海道開拓の村へのリンクは こちら ) いつか機会があれば そちらでへも足を運んでみてくださいまし。 さぁ さぁ 僕らは再び 小樽貴賓館へと気持ちを移してゆきましょう。 敷地内には他にも こんな建物がありました 物置にでも使っていたのでしょうか・・・ ちゃんと説明を聞いてこなかったのが悔やまれます。 重厚な設えの扉がついていたし どうも蔵として利用していたみたいだよ。 違っていたら御免ね。  もちろん こういった指定を受けている場所となります (*^∇^) 当然といえば 当然だよね   屋根の上には飾り瓦が乗っていた。 格好いい & 可愛い っすねぇ〜♪  こういう物を手にいれても うちの屋根じゃ勿論似合わないのが残念・・・。 屋根は以前に瓦に張り替え工事をしているそうなので これは新しい物のなのでしょうか まぁ 全てを当時のままに・・・って方が無理ってものだから その辺りは黙認ということで・・・。 瓦といえば鬼瓦の幾つかを並べて展示してある部分も存在しました それぞれデザインが異なっていて面白い (*^◇^*) こういうの見てるの好きなんですよぉ〜♪ 今回は ページの画像点数が多くなりすぎるので ここにその画像を張りつけるのは辞めています。 実際に足を運んだときにでも 見てくるといい。 つぶさに デザインとかチェックしてくる余裕を持ってでかけてくるんだぞ 足早にとおり過ぎてたら 気づけるはずだった物まで 全て見過ごしてしまうからね。 小樽は のぉ〜んびり 歩く場所さ (^▽^ さぁ いよいよ ここから先は 旧青山別邸の中へと入ってゆきます どんな内観なんだろうね (*^◇^*) 楽しみです ほんだば レッツら GO ひろみ!  さぁ これから この上の建物へと入るぞぉ・・・・・ どきどき わくわく・・・・。 敷地内の奥のほうに 最近建てられたんだろうな・・・って大きな建て物がありました ここから入館するようです んで 入ってみたよ。 玄関で靴は脱ぐらしい・・・・。 穴のあいた靴下を履いてきてしまったキミは 残念だがここで 引き返すしかないね ちゃきさんは ユニクロの下し立て履いてきたから先へ進むとするよ むはは さらに中へと進んでみます・・・。 すると 大きなホールがあって その傍らに自動の券売機が設置されていました  僕は割引券を持参していたので ここの券売機は使用せず すぐそばにあった受付カウンターでの支払いだったよ。 んで 割引後である900円を支払い パンフレットを一部頂いた。 あとは自由に順路をまわって拝観するといった寸法です。 とりあえず 歩みを進めて 旧青山別邸の中へと入ってゆきましょうか ==☆(((((((((^ー^*)ノ イッテキマース♪ んで 観る・・・・・。 設置されていた説明書きなども読んで ふむふむ ほほぉ などとやってみる・・・・。 ここでお知らせが・・・。 誠に残念ですが ここ旧青山別邸の内部は撮影は禁止されていました 有料見学施設だし 美術品の展示数も多いです フラッシュ撮影を重ねると 美術品が痛むのは本当だそうですよ 撮影が禁止というも 致し方無いですよね 納得です っとうことで 内観の画像は一点もありません しばし 文字表現のみになってしまうけれど 我慢してねん っといったいきさつで カメラもバックへと仕舞い込み 建物内をウロウロしてみます。 そうこうするうちに 後続する集団がやってきました んで どうもその後続集団には施設の専門ガイドのお方が付き添っているらしい・・・。 こりゃあ ヽ(o^∇^o)ノ 都合が良いやぁ〜 ♪ なんとなく側に陣取り 一緒に施設内の説明を受けちゃいましょう ( ※後でパンフレットを読みこんでみたら専門ガイドさんの説明を利用するのは要予約と書いてありました ) んで このガイドさんの説明なんですが 実に素晴らしい! 先ほど自分1人で ウロウロしていたときに比べて段違いに別邸内を歩くのが楽しくなりました。 絶対に 拝聴すべし (*^◇^*) b ちょっと待っていれば 何処かの団体さんが どどどっ と入ってくるだろうから それに付随・便乗して説明聞いてくればいいよ んで 運悪く こうのようなガイドさんがいなかったときでも 個人タクシーの運ちゃん達が 一生懸命に乗客らへ説明して廻ってくれるから 最悪はそっちのガイドへ耳を傾けていれば大丈夫っす。 名付けて 村上ファ●ド的必殺技 『 聞こえちゃったといえば 仕方無い。 確かに聞こえちゃったんですよねぇ〜 大作戦 』 この作戦を覚えておけば 旧青山別邸は10倍楽しく遊んでこれますよ あとね 内観には 島崎柳塢・玉堂・中村不折・黒木鉄堂・山岡鉄舟・比田井天来などといった 人気テレビ番組「 なんでも鑑定団 」でもお馴染みな有名画家や書家らの作品らをみることができました。 すごいのは 彼らの作品を ポンッ っと置いてあったり 掛け軸のように掛けてあるのではなく その多くがフスマ戸自体に直接描かせていたりする点です つまり この建物用に製作されてるってことかぁ (^^;) そんな作品が連なってました どこまでお金かけてたんだ 本当・・・・。 また 建物内部の一部は その外観からは想像できなかった洋風な設えの部屋もありました 浴室の天井が とても可愛いデザインだったことを良く覚えています もし 皆さんが旧青山別邸へ足を運ぶ機会に恵まれたならば 「 あぁ・・・ これがチャキさんが言っていた・・・ ふふん♪ 」 と1人悦に入って楽しんできてくださいね さて これで 僕の旧青山別邸探索の感想はお仕舞いです 「 ど派手 」な部分は無いにしろ 先にも書いた純和風建築のもたらす日本美学については充分に堪能して帰ってこれました。 僕にとっては 小樽の中でも気に入っている場所のひとつとなったし 訪ねたことが無い友人らが小樽へと遊びにきたときにでも連れていってやろうと思っています こうやって考えるとね 小樽という町には自分自身が住むことが無くとも 「 友人の誰かは住んでいてくれて案内して欲しい町 」だよね 事実 僕が小樽へ移りすんだことを喜んでくれている友人も多いしな キミ達も もし小樽貴賓館( 旧青山別邸 )らの残る街が好きになったらいつか引っ越しておいでよ ちゃきさんと「 移民会 」結成して酒でも飲もうぜぇ (^▽^ 地酒もあるしな ♪ よろぴくっす それでは これで本日のGOOD-LIFEを・・・・・・。 (*^∇^)ノ ちょっと待ったぁぁぁぁぁぁぁ! 小樽貴賓館( 旧青山別邸 )には それこそ 小樽貴賓館という建物があるのを全く紹介していないじゃないかぁ! 怒っちゃうぞ ぷんぷん p (´・ω・`) q び〜〜〜む! っというわけで ここからは貴賓館の紹介っす 最初ぼくは こっちは宿泊施設なんだと思ってました でも違うのね 大きな宴会や法事ごとなどをうけることが出きる場所なんだって。 僕も お昼をここで食べてきたので それを紹介しておくことにしよう。 一階に利用した店舗があるのね  あとで撮影しておいた 建物の外観はこちらです この下の画像の 一階部分 大きなガラス張りの部分が 和風レストラン花かずら さんとなります  ここのガラス張りの店舗のうち 窓際のお席を確保することができたならばしめたものさ たった今拝観してきたばかりの旧青山別邸や これの前庭部分を眺めながらお食事が出来ちゃうというわけね ちょっと これはこれで すごくないですか ( ̄□ ̄ ) どう?  また何か旨そうな物出てきてるし・・・・。 また何か旨そうな物出てきてるし・・・・。今回チョイスしてみたのは メニュー表にオススメと書いてあった『 にしんお重 』です ちなみに1680円だったよ  当然 メインである 鰊の甘露煮はアップの画像を用意させていただきます お腹すいている人は 見ないほうがいいよ 悶えて死んじゃうぞ 多分 (^▽^ うけけけ  ピカピカ鰊最高だな ピカピカ鰊最高だなええと・・・ メニュー表に掲載されていた紹介文らからダウンロードしてきた知識によりますとですね。 脂の乗った身欠き鰊だそうです んで 化学調味料なんてのは使わないぞ! なんだそうな。 そんでもって この鰊の甘露煮を作るには4日もかけるんだそうです 1日目は身欠き鰊を水で戻す作業 2日目は湯びきして臭みを抜いてゆくんだって 3日目は醤油・みりん・砂糖を調合した秘伝のタレで味をつける 4日目は天然利尻昆布とかつお節らを使い柔らかく煮込む。 4日目以降は にしんの甘露煮( 千石炊き というらしく貴賓館の名物としてイチオシだそうな )として完成されチャキさんの胃袋に入るっと♪ めでたし めでたし (*^◇^*) のほほ 手間暇を有難う♪ こっちは 刺身ね 甘い魚だったぞ  っというわけで 今更追加の説明もいるまい 当然というべきでしょうか 私 ただ今 最高に幸せな時間を過ごしております o( ̄ ◇ ̄)○ 『 甘露煮 』 最高!  持ち上げてみちゃったりして♪ 持ち上げてみちゃったりして♪うまうま (^▽^ うまうま (^▽^ うまうま (^▽^ うまうま この他にね 松花堂弁当ってのも美味しそうだった かわり種では 湯豆腐の用意もあるんだけど 特製の湯豆腐マシーンで登場してくるらしいです これ 次に来たときに食べてみたいぞ (´・ω・`) 一度には食えんからなぁ・・・今回は断念だ。 店内は清掃も行き届いていて綺麗なところだったし 客層からいって 喧騒とした雰囲気に巻き込まれる心配もなさそうです。 落ち着いてのんびりと食事が出来るのは助かるよね 以前職場の同僚に ( ※ちゃきさんの仕事先は札幌です ) 『 実家から母親が出てきたので小樽へ連れてゆくことになった 高齢だからあまり歩きまわったりもできないんだけど・・・・ 何処かお勧めの場所の一つでも教えて欲しい 』 と言われたことがあったけ・・・。 貴賓館さんのことも こういう時にお勧めしてあげることにしようかな。 みんなも 一緒に訪ねる相手や気分などによっては ここ小樽貴賓館のことを思い出してあげてくださいまし。 それでは本日のGOOD−LIFEはこの辺で。 今度こそ 終るよ (^^) まったねぇ〜 (*^∇^)ノ ばいばぁぁ〜い♪ ■オマケとして駐車場案内をば・・・ 先に紹介した水族館方面へとのびる道路、祝津地域に建っている貴賓館さんの青い立て看板から曲がって山がわへと進んでくると 下のような画像の場所へ到着します んで 上の画像の黄色矢印にそって曲がると・・・・ このようになります 左手に駐車場の案内をする小さな看板があるのがわかるね ただ・・・・背が低いから 冬季は積雪で埋まってしまって見えないかも (^^;) まぁ そのための駐車場紹介でもあるんですが・・・。 あとは充分なスペースの駐車エリアが確保されているので ここの車を停めてください 小樽貴賓館 や 旧青山別邸の建物は この駐車場のすぐ横ですから利用しやすいですよ それでは 道中お気をつけていらしてください 以上 駐車場整理担当:チャキより ( いつからそんな役に・・・笑 ) ■2009年9月中旬に追記 小樽貴賓館( 旧青山別邸 )は2009年の9月の中ほどから枯山水づくりの庭園を新たに公開するようになりました。 北海道では特にそうだけど「 枯山水づくり 」という庭そのものが珍しい。 その多くが残る道外の庭園だってセンス良くまとめあげたうえ、一般に公開されている場所となると、そんな庭の数は決して多くはないことでしょう。 「 あぁ やっぱり自分も日本人なんだなぁ・・・ (^ 。 ^ ) 」 そんな感触を自然しみじみ沸き起こらせてくれる枯山水庭園の姿はとても素敵ですよ。 以前に小樽貴賓館を訪ねたことのある方がたでも再来するだけの価値が見出せるはず。 眺めにいってみてくださいね。 小樽観光「樽樽源」トップページ > 小樽観光情報一覧 > 小樽貴賓館(旧青山別邸) |