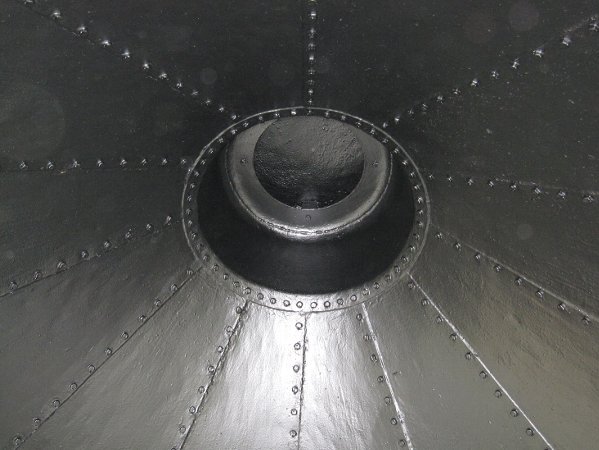

| 2009年05月24日 小樽の祝津地区には日和山灯台という建物があるっす ρ(*^◇^*) これ これ♪  今回はこの灯台が地域の祭事にあわせて一般の方に内部を公開しているということでお出かけしてきました。 ( ^∀^)b 灯台の中へなんて そうそう入る機会ないからね。 出向いた動機の30%は単なる好奇心です。 そして30%が向学心だね。 んでもって次なる30%が小樽愛 そして最後の残り分となる10%は小樽オタク魂炸裂☆ってとこかな f(^▽^; 今日の探検場所はチャキさんという小樽オタク@チャキさんの心をくすぐることが出来るでしょうか。 とにかく建物内へと入ってみることといたしましょう。 いざ いざ ==☆(((((((((^ー^*)ノ れっつ ら GO ひろみぃ♪ っというわけで場面は灯台の中へと移ります。 なんだ こりゃ??? (´・ω・`) ρ  どうやらシグナルとなる発光を司る灯器のレンズなどの展示がなされているようです。 ほほぉ・・・ σ( ̄ o  ̄ ) こんな感じになっているのですか・・・。 しかも時代は既に LED を使う物になっているのですね。 どれどれ もっと間近な距離で LED 部分を観察してみるといたしましょう。 ええと・・・ (´・ω・)σ あの部分がきっと光るんだな・・・ ■ うんうん なるほど なるほどぉ〜♪ ちゃきさんもっと顔を近づけて覗きこむがごとく熱心に観察です。 どれどれぇ・・・ ((((((´・ω・)■ するとぉ・・・・。 ビカっ☆☆☆  ぐはっ!((((ヽ(*ω*;)ノ イキナリ光ったぞ☆☆☆ もろに覗き込んでたから光で目潰しくらっちった・・・。 赤い光の残像で周りが全く見えなくなってしまいました。 目が・・・ ( つ;*□*)つ 目がぁぁぁ・・・ きゅうぅぅぅぅ・・・。 当時のイメージを再現するならば ↓ こんな感じです q(´・ω・`)p こりゃ やばいね。 およよ・・・・。 あ・・・ (((( つ;・□・)つ でもちょっと時間たったら回復してきたみたい 段々見えてきたっす♪ ん〜 何となくやっつけられた感が残るし ひとまずこの場から逃げ去ることと致しましょう。 っというわけで中にあった階段を登り階上へと向かってみます。  トコトコ・・・。 トコトコ・・・。するとぉ・・・・。 おお! 外へ出たぞ ∩( ̄ω ̄;∩)  ってか今度のは ( ^∀^)b なんだ??? また光とか出てくるとヤバイから慎重にチェックしてみようね。 そうっと・・ そうっと・・・・。 ちなみに只今の現在位置は、下の画像中で示した黄色矢印の先付近でございます。  黄色矢印の指し示す先のわずか右。 なんだか形をみるかぎり砲台チックだともいえないこともないよね・・・・。 何か撃つのかな σ(´・ω・`) はてはて? それとも望遠鏡ですか??? 近くには施設案内を勤める海上保安庁の職員の方がいたので質問してみることといたします。 ちゃきさん: すみません これなんですか??? d(´・ω・`)b この質問に対する海上保安庁職員の方のお返事はこんな感じでした ↓ これは自動霧探知装置に付帯する投光器と受光器です。  左の装置から特殊な赤外線を発射します。 霧が出てくると、この霧に跳ね返された赤外線の反射光が戻ってくるのだそうです。 その反射光を右側にある受光器部分でキャッチしその量で霧の濃淡を判別する仕組みになっているんでって。 霧だけではなく降雪にも反応するらしい・・・。 視界がおよそ2km範囲を下回ったと判断した時点で濃霧であることへの注意を促す警報を出すようになっているんだとさ。 同時に下の画像の黄色矢印で指ししめした部分に仕込まれた振動板を震わせて警報音も鳴らします。 「 ボォー ボォー ♪ 」ってな感じの警報が一定間隔の時間で鳴り渡るって仕組みなんだって。  っとまぁ こんあ感じの説明でした (^ ^ ) ちなみにこれらの制御を行う器械は先ほど僕に目潰しを食らわしてくれた「 目潰し太郎くん 」( 勝手に命名 )の手前にあったっす。  こりゃ イタズラに触れんわい σ( ̄ o  ̄ 壊すとマズイ・・・。 こりゃ イタズラに触れんわい σ( ̄ o  ̄ 壊すとマズイ・・・。っというわけで場面を先ほどの階上へと戻りましょう・・・。  ええと ここから振り返ると・・・・。 この部分が見えてます。 他にも見学者の方がきているのがわかるね d(^▽^  いわゆる灯台の 灯台たる最大の特徴 となる部分だ。 ここまできてこの部分へあがらないチャキさんじゃないぞ。 勿論あがっちゃうのらぁ〜♪ p(´∇`*)q ・・・っというわけで。 上にあがってみました。  たった今登ってきた階段部分を見下ろすと相当に急な傾斜であることがわかると思います。 ほとんど ハシゴ に近かったぞ (´・ω・`) b 本気で落ちるかと思ったもん。 んで慎重に階段をのぼってきたチャキさんの眼前には本日一番見たかった品が登場。 うわぁ〜い♪ヘ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ灯光マシーンだぁ☆ うほっ♪  ん〜 ( ^∇^) 結構サイズ的にはコンパクトな物なんですね。 正直いってもっと巨大なものが設置されているのかと想像していました。 人の背丈よりもちょっと大きいかな? ぐらいの大きさだったよ。 んでこの灯台の明かりなんですが、集光し直線的に光を飛ばすにはレンズ部分にプリズム機構も配しているんだって。 距離は30km先まで届くほどの光の強さがあるそうです。 届く距離が30kmなわけですから 各灯台同士の設置間隔も基本は30km程度に配されてきた。 ただ昨今では GPS を利用するなど位置探査が別な方法でも行えるようになってきたので必ずしもその間隔は守られていなくなってきたそうですよ。 灯台自体も最盛期よりもその数を減らしてきているんだって。 ちょっとこの部分は知ると寂しい気になるね (^ ^ ) 灯台の発する明かりは 各灯台によって固有の発光パターンが決まっていて個体判別が可能なようになってるらしい・・・。 だから海上から眺めた際にそのパターンを二箇所に確認、その他基準となる星などを利用し計測すれば自ずと海図上での現在地が割り出せるといった仕組みになってるんだそうな。 ん〜 p(>ω<p) 面白い♪ オイラ やっぱりもうちょっと海について学びたいなぁ。 ヨットとか操船できるようになりたいっす いつかは・・・ いつかは・・・・。 そしてこの光を投光する器械もまた自動的に点灯&消灯を繰り返すような仕組みになってた。 これは「 昼夜検知センサー 」ってのがON&OFFの判別をする役割を担っているんだって。 今や時代はなんでもオートメーション☆ ↓  「 昼夜検知センサー 」 「 昼夜検知センサー 」ほんでもってこれらを眺めたチャキさん。 どれどれ目当ての物も見たし そろそろ帰るとするか・・・・と相成りました。 が、しかし・・・。 この灯光マシーンの横に立っていた海上保安庁の職員の方がやおらこの器械のレンズ部分を開けてくれちゃったっす。 (ノ゜ο゜)ノ オオオオォォォォォォ−! そこも見せてくれんの? すっげぇ〜!!  開けゴマ☆ 開けゴマ☆(;^ ^) こりゃ まだ帰れんわい 再びマシーンの前に立ちなおし職員から語られる説明に耳を傾けます。 ふむふむ (・ω・;) 海上保安庁の職員いわく まずはこの電球部分を見て欲しいとのこと。  たとえ『 見るな 』といわれても多分にして僕は見るだろう(笑) どう? (*^◇^*)σ 電球が 横配置 と 縦配置 のふたつ用意されているのがわかるかい? これね 通常使っているのが上側にある 横配置 の電球だそうです。 そんでもって縦になっているのは予備電球なんだって。 しかも! はい o( ̄ ◇ ̄)○ ここ注目!! この電球は使っていた物が切れてしまうと、以後は自動的に左へ90度回転。 予備として準備されていた電球が今度は光始めるのだそうです! すっげぇぇ〜 ∩( ̄ロ ̄∩lll) 本気で全自動だなこりゃ・・・。 ってなことに感心していたら また別なことも教えてもらえたっす。 灯台ってね ρ(´・ω・`) こういう形してる物を通常イメージするだろ。  これ なんで似たような形に揃っているのか知ってるかい? これね 昔は光源として化石燃料やガスを燃やして灯りをとっていたんだって。 だからどうしても煙突に該当する部分を作らなくっちゃいけなかったってわけ。 小樽にある日和山灯台も歴史の古い灯台の一つだからな d(´・ω・`) 昔はここでも化石燃料などを使って光源を確保していたそうですよ。 だから灯台のドーム型天井を見上げてみるとぉぉぉぉ・・・・。  あっ(;゜□゜)ノ煙突穴の跡が残ってる!! 化石燃料使ってりゃどうしたって煤(スス)も出て硝子面が汚れてしまうでしょ。 だから灯りを絶やさないようにしたり、硝子面などの清掃を行うための灯台守な方が昔は働いていたんだって。 どうだい? 世の中知らなかったことってまだまだ沢山あるものでしょ♪ これらのことを教えてもらえて今回のチャキさんすこぶる賢くなった気がするぞ。 来て良かったっす ヽ(o^∇^o) えへへへ☆ みんなも機会があれば小樽の祝津地区に建つ「 日和山灯台 」の見学にきてごらんよ ( ※注意: 通常は一般公開していません ) 祝津の海を見下ろす高台に立つ日和山灯台からの眺めは格別ですよヽ(^▽^*)  左手に鰊御殿、中央に祝津港 (*^◇^*)v 気分の良い場所でしょ☆ ここへ来たことが無い人は灯台見学の可能&不可能の区別なく一度は遊びにきてみると良いです。 こんな景色を堪能したらアナタも小樽や祝津という土地に惚れ込んでしまうかもしれませんよぉ〜♪ 気に入ってしまったらいつか祝津に移り住んでみる? 相談に乗ろうか? ははは オイラと同じσ(^▽^ )小樽移民組みになりたい方は随時大募集中ですよん☆ ではでは本日のGOOD−LIFEもこの辺で。 まったねん ヽ( ^∇^)ノ ばいならぁ〜♪

■さらにオマケのお話 今回紹介した日和山灯台。 これは西洋式の灯台に属します。 西洋式ってことは和製ってのも当然あったわけです (´・ω・`) b でも昔の日本はレンズ技術の乏しさなども手伝って集光し遠方まで明かりを飛ばす技術が諸外国に劣っていたのね。 ではどのような歴史経過を辿って和式は洋式の灯台へとすげ変わっていったのか・・・。 それは昔々の時代へと遡ることになるよ。 国内にまだ薩摩だとか長州だとかといった藩制度が残っていたころです。 下関に関門海峡って場所があるでしょ。 ここを外国船も通航していたのね。 ただ当時は外国との国交を持つ際の通商条件らに異議を唱える者達も多くいた時代です。 んで中には過激派もいたわけだ。 そんでもって血気盛んなお方がこの関門海峡を通航しようとした外国船を攻撃しちゃったのね。 んで めでたく 以後交戦状態へと突入。 これが「 下関事件 」と呼ばれる奴です。 結果 この戦いに同胞は敗退したといういきさつ・・・。 敗戦国がわに立たされた場合は大抵が「 そんな殺生な・・・・ とほほ・・・ 」な厳しい賠償課題を突きつけられることになるっす。 賠償金? (^ ^;)σ 勿論取られたさ(苦笑) ただその他の条件として「 西洋式の灯台 」を日本国内15箇所に設置することを命ぜられちゃったんだ。 これ「 条約灯台 」と言うらしいよ。 その後は紆余曲折ありまして1869年( 明治2年 )。 西洋式灯台が神奈川県横須賀市に日本国内初の洋式灯台誕生に至るといういきさつです。 いよっ! 待ってましたぁ 日本初☆ ヽ(´∀`*)ノ ♪ あとは その性能の良さと「 もっと作れよ 」の圧力が手伝って日本国内のあちこちに西洋灯台は増殖していったんだね。 当初は日本国内に製造技術が無かったわけだから当然のごとく材料からなにからオール輸入です。 ウルトラ高い買い物をさせらたのは容易に推察できるわな (´・ω・`) b こりゃ参ったぜ・・・。 でも元来が手先が器用なうえ勤勉な日本人。 努力の末に自前で西洋式灯台を建てることができるようになってゆくっす。 元々が高性能な 西洋式の灯台 です。 自分で作れるならそりゃジャンジャン作るわな ヽ(^▽^ ) 産めよ 殖やせよ☆ ・・・というわけで北海道にも西洋式灯台の文化が拡充してゆくっす。 当時の北海道。 「 条約灯台 」の件も含めて、では何処の場所に最初の灯台が建ったのかはご存知ですか? ヽ( ^∇^)ノ 正解は函館♪ ただし函館に作られたのは 灯台船 と呼ばれる船の上に作った灯台だったんだそうですよ。 じゃあ 現在みられるような形で建設した最初の灯台ってのは何処にあったんだ???? 段々と問題が難しくなってきたね (*^◇^*) ふふふ。 σ(´・ω・`) 『 小樽 』・・・ ですか? ん〜 残念 p(>ω<p) ぶっぶっぶぅ〜♪ そうだと嬉しかった気はするが・・・・ トップは切れなかったんだ。 (´・ω・`)σ 正解は納沙布だって。 小樽の日和山灯台は惜しくも1883年( 明治16年 )に初点灯。 2番手に甘んじてしまった・・・・( 灯台船も数に入れれば3番手だね )。 とはいえやはり小樽の街が西洋式灯台を持った時期は早かったんだ。 これには相応のわけがあるっす。 小樽は石炭を積み出す港 もしくは 穀物などを荷揚げする役を担う港でもあった。 これらの積み出しと荷揚げされた大量の物資を運ぶために、小樽には北海道で最初の鉄道が敷設された場所だってことは結構有名じゃろ。 西洋式灯台の設置では2番手に甘んじたかもしれませんが 北海道の鉄道発祥の地 の証であるポイントゼロの名誉は小樽がかっさらったってわけさ☆ 小樽偉い♪ ヽ(o^∇^o) んで鉄道まで敷設させなきゅならんかったほどに大量の物資を運ぶとなれば、港外には大型船の往来が活発だったってことも自然と理解してもらえることでしょう。 つまりこれら大型船の航行にも支障がないように・・・と小樽への西洋式灯台開設も急がれたってわけね。 以後は 北海道開拓の雄 を担う事業施策として道内各地への灯台開設が精力的に行われ増殖していったのだそうです。 どうですか? 灯台ひとつをとっても歴史と重ねて紐解いてみると中々に面白いでしょう (^▽^* 歴史浪漫を語れる街「 小樽 」 アナタがこの街に辿りつき、小さくとも美しい港のそばに建つ灯台の姿を見上げる時がきたならば・・・。 その時は僕が教えて貰ったことを書き綴った文章のかけらでも思い出してみてくださいませ。 何処を見て 何に気づき 考え 感じ 知り 楽しんでくるべきであるのか・・・。 船に乗る者達が灯台の明かりを頼りにしているように・・・。 僕の綴る文章も観光客らから頼りにされる存在になってゆけると良いな・・・。 文字も灯台のひとつになれるだろうか f(*^ ^*) これからも色々と書いてみるね♪ それでは また・・・。 著者ちゃきさんより ■後々さらに残念な追記・・・ ここで紹介した日和山灯台なんですが・・・。 GPSが発達した現在、とうとう現役を引退することとなりました。 ( TωT) ううう・・・ っというわけで今はもう使われていないというお話です。 がっかり & しょぼん・・・ 格好良い灯台だっただけにいつか常時見学できる施設としてでも復活して欲しいものです。 灯台くん 今まで有難した m(_ _)m 小樽観光「樽樽源」トップページ > 小樽観光情報一覧 > 日和山灯台 |